花まつり

花まつりは、お釈迦様の誕生日を祝うお祭り。灌仏会とも呼ばれ、お寺では花御堂に安置されたお釈迦様に甘茶をかける儀式を行います。稚児行列など親子で参加して楽しめる行事でもあります。花まつりや、関連する卯月八日、成道会、涅槃絵などをご紹介します。

花まつりってどんなお祭り?

お釈迦様の誕生日をご存知ですか?

クリスマスがイエス・キリストの誕生日だということは広く知られていますね。でも、お釈迦様の誕生日が4月8日だということを知っている人は、意外と少ないのではないでしょうか?

仏教界の大切な儀式・行事として、4月8日は、「花まつり」と呼ばれ、多くのお寺ではお釈迦様の誕生を祝うお祭りが開かれています。

またの名を、「灌仏会(かんぶつえ)」、「降誕会(ごうたんえ)」、「仏生会(ぶっしょうえ)」とも。耳にしたことはあるでしょうか?

ある故事に由来した儀式です

お釈迦さまの生誕にまつわる故事というと、生まれてすぐに「天上天下唯我独尊(この世に自分はひとりしか存在しないのだから、人は生まれたままで十分尊いのだ)」と喋った話は有名ですね?

実はもうひとつ、有名な故事があります。「その故事こそが、花まつりの始まりです。

お釈迦様が誕生されたときのことです。

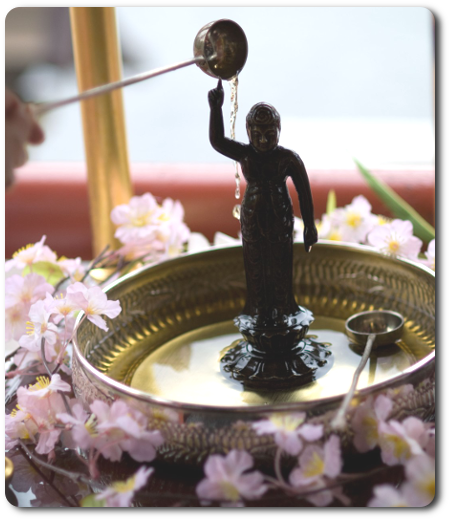

この世の花が一斉に咲き、九頭の龍が現れて誕生を祝い、天から甘露を注いで産湯にしたそうです。

この故事が由来となり、お釈迦様の誕生を模した花まつりの儀式が行われるようになりました。

お生まれになった場所が花園であったことから、色とりどりの花で飾り付けた花御堂を作り、中心に安置するのは、赤ちゃんのお釈迦様を表す誕生仏。そして甘茶は、「甘露」にちなんでいます。

花まつりですることは?

それでは具体的に何をするお祭りなのか、儀式の概要をご紹介したいと思います。

お寺では、色鮮やかなお花を飾った「花御堂」の中に、小さなお釈迦様を安置します。そして、お坊さんや参拝者が、お釈迦さまの頭から甘茶を注ぎます。

参拝者に甘茶を振る舞ってくれることもあります。また、お寺によっては、稚児行列を行うこともあり、小さな子ども達が歩く姿は、見ているだけで微笑ましいものです。

私も成人するまで、花まつりが何なのかよく知りませんでした。偶然、花まつり当日に近所のお寺へ行き、経験することができたのです。普段はお会いすることのない住職さんに、甘茶を振る舞われながら、花まつりの由来を教えてもらいました。

甘茶って甘いの?

花まつりに欠かせないもの甘茶ですが、その名の通り甘い飲み物です。

しかし、この場合に使われる甘茶は、お茶に砂糖を入れて甘くした飲み物ではありません。「アマチャ」という木から作られる飲み物なのです。アマチャは、寺院に植えられていることが多いので、お坊さんと話す機会があれば、聞いてみても良いかもしれません。

アマチャの葉は、生のままでは苦くてとても飲めた物ではありません。発酵させて初めて甘みが出てきます。「茶」とついていますが、お茶ではないのでノンカフェインです。

他にも、甘茶には嬉しい効用があります。

- 抗アレルギー作用

- 歯周病に効果

- ノンカロリー

花まつりで甘茶を飲むと、無病息災でいられると言われています。4月8日に参拝する際は、ぜひ頂いてみましょう。

甘茶に関する言い伝え

甘茶に関して、もうひとつ面白い言い伝えがあります。

花まつりの甘茶を持ち帰り墨で溶きます。

そして、「ちはやぶる卯月八日は吉日よ 神さけ虫を成敗ぞする」と書きます。

この紙をお手洗いなどに張ると、防虫効果があると言われています。

親子で稚児行列や書き物を楽しむ

お釈迦様に甘茶をかけたり、その甘茶を頂いたりと、なんだか面白そうな気がしてきましたか?

花まつりは、親子で参加するのにもぴったりのお祭りです。子どものお祭りとも言われているんですよ。

その理由のひとつが、稚児行列です。

- 稚児行列

-

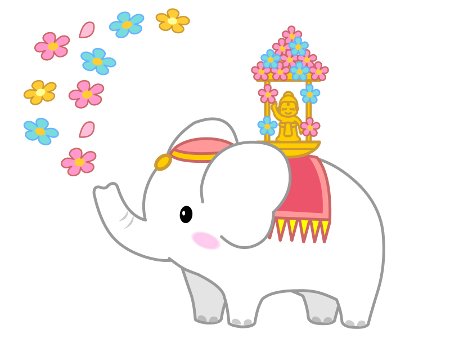

お釈迦様にまつわる故事のひとつに、お釈迦様の母マーヤが、身体の中に白い象が入っている夢を見たという云われがあります。

これにちなみ、稚児衣装を着たこどもたちが、花御堂を背に乗せた白像と行列をするのです。

参加すると、健康に育つと言われています。

お稚児さんを募集しているお寺もありますので、一度問い合わせてみると良いでしょう。

また、先ほどご紹介した「甘茶を墨で溶いで書きもの」も、お子さんと気軽に楽しめるでしょう。

4月8日のもうひとつの行事

花まつりと同日、4月8日には、もうひとつ古来よりの行事があります。卯月八日です。

こちらは、知っている方が少ないかもしれませんね。五穀豊穣を願う農業儀礼です。

農事始まりの日とされていますが、「卯月八日に種まかず」と伝えられ、この日は農作業をしません。実際に始めるのは、翌日からです。

卯月八日に行う風習は、地域性があります。

例えば西日本では、シャクナゲや卯の花を竹竿の先に束ねて、庭先に高く掲げる花立を行います。花まつりの風習を取り入れて、独自の行事を行う地域もあるなど地域性の強い行事です。

お祖父さんやお祖母さんに、ご自分の土地の風習を聞いてみるのも、面白いかもしれませんね。

お釈迦さまにまつわる2つの大切な行事

花まつり以外にも、お釈迦様をお祀りする大切な行事があります。

「成道会(じょうどうえ)」と「涅槃会(ねはんえ)」です。

成道会(12月8日)

お釈迦様(当時35歳)が悟りを開かれた重要な日です。

仏教が誕生した日であり、仏教宗派ごとに集中修行が行われます。

涅槃会(2月15日)

2月15日は、お釈迦様が入滅された日(お亡くなりになった日)とされており、

法要が営まれ涅槃だんごが振る舞われます。

涅槃だんごとは、仏様のお骨(舎利)を模した丸くて小さなお団子。ひとつずつ色付けがなされています(4~5色あります)。これをを食べると、無病息災のご利益があると伝えられています。

また、貴重な涅槃図を開帳しているお寺もありますので、気軽に出掛けてみてはいかがでしょう。

このコンテンツに関連するページ

*本ページの概要・情報は変更される事があります。

By Happie (Updated )