お七夜でお祝い

お七夜は、生まれてきた赤ちゃんの初めてのお祝いです。

お七夜は命名の儀式であり、そして産婦の回復祝いを兼ねています。

子供の健やかな成長を祈願し、会食の食事しながら幸せなひと時を過ごします。

命名の儀式を行います

お七夜の行事においては、赤ちゃんを、ごく近しい身内に「新たな一家の一員」として、お披露目する意味合いがあります。

メイン・イベントは、この尊い「いのち」への、「命名の儀式」です。

現行の民法では、新生児は、生後14日以内に、出生届を提出する規則です。

大切な命名。提出期限ギリギリまで、どんな名前にしようかとじっくりと熟考する方もいるでしょう。

今は、キラキラネームとか、独創的な名前も増えていますね。

この世に生まれて7日目、古式ゆかしいお祝いの日に、名前を授けてあげるのも良いものです。

命名書の書き方

命名書は、正式には、奉書紙と言われる巻物状の用紙に記すしきたりです。

最近では、半紙で略式の命名書を書くケースが多いようです。

半紙は白色のものが伝統的ですが、現代では色や模様が入った用紙もあります。

書き方は何通りかあります。では、その例をご紹介しましょう。

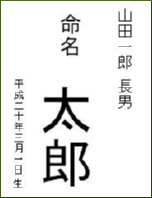

- 例その1

-

半紙の中央上部に「命名」、

その下に「名前」、

右側には「親の氏名」(両親連名でも可)、「続柄」、

そして、左側には「生年月日」。 - 例その2

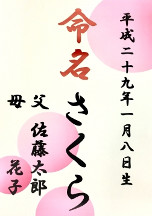

-

半紙の中央上部に「命名」、

その下に「名前」、

右側には「生年月日」、

そして、左側には「親の氏名」。 - 書き方のポイント

-

和式の筆記用具、墨と毛筆(あるいは筆ペン)で書きます。

(マジックやサインペンでは風情がありませんよね?)

基本的には、名付け親(名前を付けてくれた人)が筆を取ります。

(パパママではない場合、事前にお願いしましょう。)

大切に保管しましょう

命名書は、神棚、床の間、あるいは部屋の壁(赤ちゃんの枕元や近くが望ましいと思います)に貼り、床上げが過ぎるまで、あるいは出生届を提出するまで飾っておくのが一般的です。

その後は末永く保管しておきましょう。子供さんが大きくなった時に見せてあげると、感動的ではないでしょうか。

命名書と合わせて、手形、足型などを記念に取る方や写真、動画を撮る方が増えています。

「お七夜」に関する「保存アルバム」等のグッズやサービスもあります。

食事(祝い膳)について

赤ちゃんのお披露目、命名式を一通り終えた後に会食となります。

お七夜での食事、祝い膳の伝統的な定番料理は、赤飯と尾頭つきの焼き魚です。

焼き魚については、地方によって異なる場合もあるようですが、お祝いごとで用いられるおめでたい魚の代表格と言えば、やはり 鯛でしょう。それにしても私たち日本人は、鯛が大好きですね。(その他、伊勢海老や蛤なども好まれます。)

出前をとる場合

和式の行事なので、ピザや中華料理といった外国系のものよりも、お寿司やお弁当などの、純和食系のお食事のほうが合っているでしょう。

また、ケータリング(仕出し)専門店では、お七夜の祝い膳を提供しているお店もあります。

ところで赤ちゃんは、もちろん、まだ食事が出来る時期ではありませんよね。

食事に関する赤ちゃんのお祝いとしては、生後100日前後に行われる、「お食い初め」があります。

招待を受けた場合

お七夜に招かれた場合には、一般的には出産祝いを贈る事が多いです。

たとえばお金を贈る時は、赤白の水引を付けた熨斗(のし)に入れます。

表書は「御祝」、「御命名お祝い」などとし、袱紗(ふくさ)に包んで持参します。

お七夜の内祝いについて

当日、招待客から贈り物を頂戴した場合、会食の食事を、内祝い(お返し)とします。

名付け親になって頂いた方や仲人さん、平素大変お世話になっている方など大切な方たちには、謝礼やお祝い返しをする場合があります。この場合、赤ちゃんの名前(命名書)を添えて贈ります。

なお、贈り物を頂いた方の中で、会食にお招きしなかった方(欠席された方)に対しても、お祝い返しをしましょう。

※ご参考:内祝いのきほん

このコンテンツに関連するページ

*本ページの概要・情報は変更される事があります。

By Happie (Updated )