内祝いのきほん

内祝いとは、贈り物の慣習のひとつであり、現代においては「お祝い返し」と解釈しても良いでしょう。

このページでは、内祝いの考え方や贈り方(マナー)等々の基本(いろは)についてご紹介しましょう。

内祝いの作法

社会人になって、はじめて「内祝い」という作法を知った方も、いらっしゃるのではないでしょうか。

かく言う筆者も、大人になるまで(学校を出て就職するまで)よく分かっていませんでした。

接する機会が殆ど無くあまり深く考えていなかったのは、学生時代は主に「子供同士の人間関係」の中で生活していたからであり、冠婚葬祭に関する事柄、「家と家とのやり取り」は、全て親(大人)が対処していたからだと思います。

内祝いの作法を知る事。贈り物をするようになるという事。

それは、「家」を担うようになった、新しい家族を持った、そして社会(共同体)で責任を果たす構成員となった、つまり、一人前の大人になった証なのかもしれませんね。

贈り物というメッセージ

今も昔も私たち人間は、社会生活を営む中で、たくさんの人たちと縁を取り持ち、多種多様な交流を行っています。

そして、ポピュラーな「意思や気持ち」の伝え方のひとつであり、その関係性を良好に保つ潤滑油のような役割を果たしているのが「贈り物(ギフト)」です。

私たちは暮らしの中で、「お祝い」をはじめとして、「感謝」「お礼」「親愛」「祈願」「謝罪」など、様々なメッセージを贈り物と言う形に託して先方へ伝えます。差し上げる場合もあれば、頂戴する場合もありますよね。

近年では、和洋色々な「イベントごと」を楽しむシーンが増えてきたという事もあって、昔よりもプレゼントをする機会が増えたのではないでしょうか。

ものによっては、「形骸化しているやり取り」に感じる方もいるかもしれません。堅苦しく面倒な作法に感じるケースもあるでしょう。確かに煩わしい時もあります。

でもこうしてギフトを贈り合う事により、お互いに相手を気遣いながら、より平和な社会、幸せな関係を築こうと、私たちは努めているのではないでしょうか。

内祝いはお祝い返し

慶事のお祝いをしてもらったり、贈り物を頂いた後に、そのお礼(お祝い返し)を行うことがあります。

そして、とりわけ「家や個人に関する慶事のお祝い」に対するお返しの作法を、内祝いと呼ぶ事があります。

「我が家の慶事を、親しい周囲の方たちにも祝って頂きたい」

「感謝しつつ、幸せのおすそ分けがしたい」

・・・という発想に基づいた、

「お祝いしてもらった事に対する謝意」であり、「一緒にお祝いして貰うための証し」です。

堅苦しいしきたり、慣習ではありません

内祝いは、古来より血縁(家族、一族)や地域共同体の結びつきを大切にしてきた、日本社会ならではの慶事に対する文化・慣習と言えるでしょう。

相応のしきたり、作法があり、基本的にはそれにのっとって行う事となります。

でも、それほど堅苦しいマナーではありません。身構えたり難しく考える必要はないと思います。

具体的な慣習・マナーにつき、地域によって多少異なる部分があるかもしれません。分からない場合は年長者の方に訊ねるなどして行うと良いでしょう。

内祝いは品物で行うのが伝統的です

贈る品物について、伝統的・一般的なものとしては、菓子、砂糖、乾物系などの食品類や、タオル類などがあります。

特に赤ちゃん関連や結婚関連において、名入りの物品を内祝いとする人も増えてきています。近年はカタログギフトを選ぶ方も多いでしょう。

祝い事の種類や予算に応じた内祝いギフトを提案しているショップが多数あるので、参考にしてみましょう。

相場の金額について

頂戴したお祝い(品物、現金)に対して、その1/2から1/3程度の金額が内祝いの相場とされています。

日頃からお世話になっている方、恩人、大切な方には、品物(グレードや価格)に配慮をするケースが有り得ます。

地域によっては、独自の慣習(倍返しなど)が根付いている場合もあるようです。留意しましょう。

現金の類は基本NGでしょう

内祝い(お祝い返し)は、物品で行うのがしきたりであり、現金はよろしくありません。マナー的にはNGとされます。

身内の慶事の「おすそ分け」を、直接金銭で行うのは品が良いとは言えませんし、スマートじゃないですよね。

金券や商品券についても避けるべきでしょう。

たとえば。

知人へ出産祝いをして、そのお返しが現金だったならば。

ちょっと違和感がありますよね?

もしお祝いに「現金類」を贈っていたならば、尚更あまり良い感じがしないでしょう。

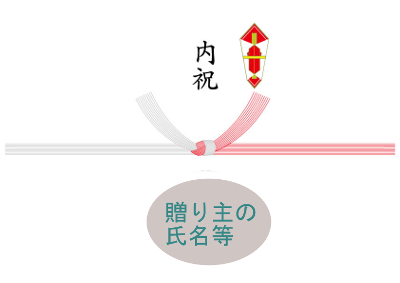

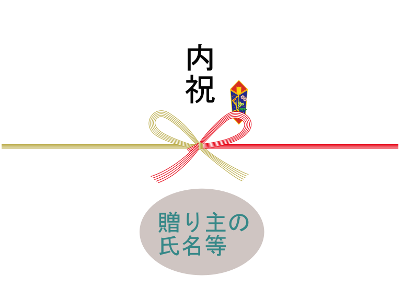

伝統的なラッピングは?

品物にラッピングをする場合、紅白の水引を付けた熨斗(のし紙)で包みます。

表書きは「内祝」とするケースが代表的。

下の部分に、贈り主の名前を入れます。

赤ちゃん関連ならば名前、結婚関連ならば新郎新婦の氏名もしくは両家の苗字が基本です。

「結び切り」の水引は、今回限りで再び繰り返さない方が望ましい場合のお祝いに使用されます。

結婚などが該当します。

「蝶結び」の水引は、何度あってもおめでたいお祝い事に使用されます。

赤ちゃん関連(出産ほか)が該当します。

早めに贈りましょう

「お祝い返し」という性質上、出来れば早めに贈るべきでしょう。

たとえばギフトを頂戴した後、遅くとも一ケ月以内には贈りたいものです。礼状を添えると尚良いでしょう。

また、直接先方へ持参して手渡しするのは、丁寧であり誠意が感じられて素晴らしいのですが、かえって先方に気を遣わせることもあるので、宅配便などで配送したほうが無難かもしれません。

祝宴(食事)によるもてなし

内輪の慶事では、お祝いの宴席(食事会)を設けて、食事(祝い膳)にておもてなしをする場合があります。

そして、その「食事」をもって内祝いとする作法があります。

たとえば、赤ちゃんのお七夜、初誕生日などが該当するでしょう。

しかし実際は、出席して頂いた方にお食事を提供したとしても、後日、あらためてお礼や記念の品物を贈る方が少なくないようです。その際、写真や礼状を添えて、お祝いしてもらった事に対する感謝の気持ちを伝えると、先方にも喜ばれるでしょう。

結婚式の披露宴や引き出物も内祝いとされます

婚礼の儀式において、結婚式、披露宴にお招きした方には、通常、食事を召し上がって頂きます。

そして、帰りの際には引き出物をお持ち帰り頂きます。

料理のメニューや引き出物の品々は、挙式する側(新郎新婦)にとっては、大切な「おもてなしポイント」になります。また、お祝いする側にとっては、式に出席する大きな楽しみと言えるでしょう。

この、「飲食」の提供や、「引き出物」を差し上げるのも、内祝いに代わるものとされています。

慣習上・しきたり的には、お返しの贈り物をしなくても、特に失礼には当たりません。

なお後日、礼状(手紙)を送る方は多いでしょう。

内祝い(お祝い返し)に関連するページ

以上、本ページでは、内祝いの基本的な概要についてご紹介してきました。

こうして見てみると、案外と身近な慣習やマナーに感じられますよね。

以下は、内祝いについて触れている、各慶事ごとのページです。併せてご参考にして頂けたらと思います。

By Happie (Updated )