七夕(たなばた)

七夕(たなばた)は五節句のひとつ。宇宙を舞台にした恋愛ファンタジーでもあります。

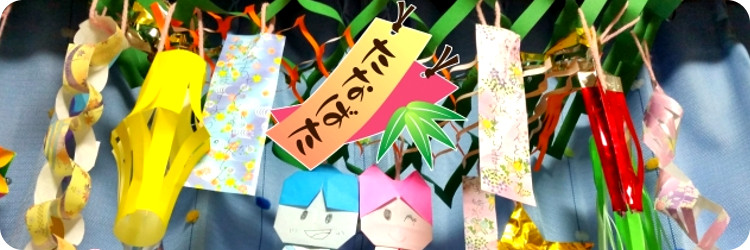

男の子も女の子も楽しめる行事です

七夕(たなばた)は、幼稚園や保育園、小学校、あるいは習い事教室などで催される定番の子供の行事です。

折り紙などでキレイな飾りつけをして、短冊に将来の願い事を書いて笹に吊るして、お遊戯したり唄を歌ったり、彦星と織姫の伝説に思いを馳せたり・・・・と、ビジュアル的にも物語的にもとてもファンタジックで、男女共に楽しめるお祭りなので、幼児・子供の情操教育にプラスになって、団体活動としても適しているのかもしれません。

ところで七夕は、五節句のひとつに数えられている事から、古代よりの宮中行事とも関わりが深い事が察せられますが、そもそもの由来はなんでしょう。

そう言えば七夕(たなばた)って、「あて字」なんですかね?どうなんでしょう?

個人的に、つい最近まで全く気にも留めていませんでしたが、よく考えるとなぜ、「七と夕」なのだろう?と、素朴なギモンが頭をもたげてきました。

古代中国の宮廷行事、古代日本の行事等に由来します

七夕は、他の五節句と同様に、奈良時代頃に古代中国より伝来した神話や民話に基いています。

そして、乞巧奠という宮廷行事(祭り)と、日本古来の信仰・行事「棚機津女」とが融合して出来上がっていったのが、その由来みたいです。古事記でも触れられているのだとか。

乞巧奠(きこうでん/きっこうでん)

乞巧奠は、古代中国の宮廷行事の名前です。

織姫が機織りの名手だった事にあやかって、機織りを初めとする手工芸が上達するように天に願う祝祭です。

ごく稀ですが、「乞巧奠さん」と、名字にされている方もいますよね。特に奠は難しい漢字だなぁと。

でも分解して、1文字ずつの漢字の意味を考えてみると、少し理解しやすいかもです。

- 乞:物事を頼むこと。

- 巧:巧みで上手なこと。

- 奠:神仏への供え物や祭り。

棚機女/棚機津女(たなばたつめ)

元来、古代日本の作物の豊作を祈願し禊を得る行事でした。

後には、仏教行事の「盂蘭盆会」(お盆、精霊会。旧暦7月15日)とも結びついていったとも。

棚機(たなばた。機織り機)で衣を作って、水辺にて神(祖霊)に奉納し祀ったそうです。

行事を執り行っていた巫女を、棚機津女(棚機女。たなばたつめ)と言います。

この行事は、7月7日の夕刻ごろから開催する地方が多かったので、七夕(しちせき)という名称が使われ始めました。

そして、乞巧奠と棚機女が深く融合するに従って、いつしか、「たなばた」という呼称が定着していったそうです。

織姫&彦星の悲恋物語

七夕と言えば、織姫と彦星の、嬉しいような甘く切ない恋の物語。日本で語り継がれている伝説は、中国の古い神話や民話がベースとなっています。

では、多少想像や感想を加えつつ、噛み砕いてお話を紹介しましょう。

-

初めて会ったその日に結婚!

天帝の娘である織姫(織女)さんは、機織り名人の働き者の「良く出来た娘」でした。また、彦星(牽牛郎)さんは牛追いの仕事をしていましたが、これまた働き者の好青年でした。そこで天帝(織姫の父)は、この働き者のふたりを結婚させる事にしました。良き夫婦になると考えたのでしょう。

それにしても、このふたり。見合い結婚どころか、「初対面の日に結婚」しているんですね。ビビッときちゃったんでしょうか。

-

織姫・彦星さんの新婚生活がスタート。

ふたりは仲睦まじいカップルとなります。相性が良かったのかもしれませんが、ふたりにとっては、結婚してから恋愛がスタートしたようなもの。それに、おそらく恋愛未体験者同士だったでしょうから、なおさら盛り上がったのでしょう。若い頃の恋愛、初めて人を愛する事(愛される事)を知った時、その慶びが溢れ出し燃え上がりますよね。

幸せ夫婦で何より。めでたしめでたし・・・といきたいところなのですが、そうはうまくいきませんでした。

-

仕事を怠けだして、怪しい雲行きに。

お互いに夢中になりすぎて(つまり恋愛にハマってしまった訳ですよね)、あんなに働き者だったふたりが、仕事をおろそかにしだしたのです。天帝(つまり天の王様ですよね?)の娘さんなら、働かずとも毎日優雅に遊んで暮らせそうなものですが、そうはいかなかったようなのです。

このありさまを知った天帝、放っておくはずがありませんでした。

-

天帝の逆鱗に触れ、引き離されるふたり。

ふたりの「怠けっぷり」は、父親・天帝の逆鱗に触れる事となります。そして天帝は、ふたりを懲らしめるべく、天の川の両岸へ強引に引き離してしまいます。嗚呼無常。

楽しかった夫婦生活が終わりを告げてしまったのです。織姫・彦星さんは、生木が裂かれるような苦しみと悲しみを背負い込んだ事しょう。

たなばたものがたり (絵本/¥1,260) -

1年に一度だけ会う事を許される。

ふたりの大変な落胆ぶりを見た天帝は、さすがに慈悲や憐憫の情が湧いてきたのか、仕事に精を出す事を条件に、1年に一度だけ会う事を許しました。

それが旧暦の7月7日で、ふたりはカササギ(鳥)の手助けを得て「愛しの人」としばしの逢瀬を持ったのです。

-

織女星と牽牛星

ちなみに織姫は「織女星。こと座のベガ」、彦星は「牽牛星。鷲座のアルタイル」です。

七夕伝説は、バリエーションを変えつつ、朝鮮半島や東南アジア一帯でも語り継がれているのだそうです。

七夕~たなばた~は、ワールドワイドな アジアを代表するお祭りでありファンタジーなのですね。

このコンテンツに関連するページ

*本ページの概要・情報は変更される事があります。

By Happie (Updated )