地蔵盆

地蔵盆は、とりわけ近畿地方で盛んに行われている「子どもが主役のお祭り」です。

数珠繰り、福引き、ゲーム等、子ども達が楽しめるイベントが催されます。

子供を護る地蔵菩薩への信仰と阿弥陀信仰が結びついて広まった行事で、お地蔵様をお祀りします。

夏の最後のお楽しみ、地蔵盆

8月も終わりにさしかかると、子どもたちにとって最後の夏休みのお楽しみ、地蔵盆があります。

子どもが主役であることから、「子ども盆」と呼んでいる地域もあります。

ところで、地蔵盆と聞いても、ピンと来ない方もいらっしゃるかもしれませんね。

関東・東海地方ではなじみの薄い風習で、主に京都はじめとする近畿地方で盛んに行なわれています。

その他にも、北陸、新潟、信州地方など、地蔵を信仰する風習のある地域ではよく催されています。

その名前の通り、お地蔵様をお祀りするお祭りです。

地蔵信仰の歴史は古く平安時代まで遡ります。阿弥陀信仰と地蔵信仰が結びついたことで、主に当時の都(みやこ)だった京都や近畿を中心として、お地蔵様が沢山作られるようになりました。

地獄を恐れた人々が、お地蔵様が仏教の六道を巡りながら、身代わりとなって苦しみから救ってくれると考えるようになったからです。

そして道祖神と同じように、道端や辻に祀られるようになりました。

東京など関東では地蔵信仰が入って来るのが遅く、江戸時代になってからと言われています。

また、関東では稲荷信仰の方が盛んだったため、それほど定着しなかったようです。

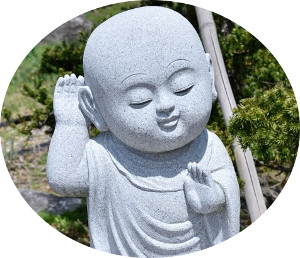

ところでお地蔵様とは?

古くから庶民に広く親しまれ、信仰されているお地蔵様ですが、正式には「地蔵菩薩」と言います。

仏教の菩薩のひとりで、お釈迦様が入滅してから、弥勒菩薩様が現れるまでの間、人々を救済するために現れた菩薩様です。

仏教で定めている六道、すなわち「天道」「人間道」「修羅道」「畜生道」「餓鬼道」「地獄道」にいる全ての人間を救済して下さいます。

縁日は8月24日。なお縁日とは、その神様や仏様にちなんだ儀式(祭祀)が行われる日で、この日にお詣りやお祈り、供養を行うと、功徳・ご利益があるとされています。

なぜお地蔵様と子どもが結びついたの?

お地蔵様はすべての人間を救う菩薩様なのに、どうして地蔵盆は子どもが主役なのでしょうか。

実は、お地蔵様は子どもの守り神と言われています。

仏教的な観念では、親より先に亡くなってしまった子どもは、「親不孝」とされ、賽の河原という冥途の三途の河原へ行き苦しみを与えられるとされています。その子どもたちを救ってくれるのが、お地蔵様なのです。

お地蔵様が親代わりになることで、子どもたちを庇護したと伝えられています。

このことから、子どもの幸せをまもる菩薩として、お地蔵様は信仰されるようになり、地蔵盆が行なわれるようになったのです。

お盆との関連性は?

お盆と地蔵盆、ともに仏教由来の行事ですが、その趣旨はかなり異なっています。

- お盆:祖先をお迎えしてもてなす。家族単位で行う。

- 地蔵盆:街角の地蔵菩薩を祀る。地域の子供たちが主役。

両者には、あまり直接的な関連性は無さそうですよね。

同じく「盆」というコトバが使われている理由は、盂蘭盆会(旧暦7月15日)と地蔵菩薩の縁日(旧暦7月24日)が近かった事にちなんでいるとの話があります。

一般的な地蔵盆のやり方

地蔵盆は、地蔵菩薩の縁日である8月24日の前後3日間に行なわれます。

地域によっては、1日に期間を短縮したり、日程をずらして土日に行なうところもあるようです。

町内会・自治会が主体となって開催される、いたって庶民的な催しです。

現代においては、宗教色はあまりありませんので、どなたでも気兼ねなく参加して楽しめるのではないかと思います。

地域住民がボランティア感覚で参加するなど手作り感があり、一般的には、こどもが楽しめる趣向となっているのが特徴です。

自治会館などの集会所を会場とするケースが多いのですが、今でも古い町内では、お地蔵様の前に敷物を敷いたりテントを張ったりして行うところがあります。

お地蔵様の祀り方

祀られるお地蔵様は、寺院ではなく、いわゆる「辻地蔵」と呼ばれている、町内、道端に祀られていて、普段から子ども達を見守っているお地蔵様です。お寺主導ではないところがいかにも庶民的です。

お地蔵様の頬を白く塗るなどお化粧をし衣装を着せる場合があります。

お供え物を供えます。このお供え物は、子どもがいる場合は、子どもの名前でお供えします。花や餅、菓子などの他、現金をお供えする地域もあります。現金の場合は、近所で相談して金額を決めることが多いようです。新たに徴収せずに、プールしていた町内会費から支出する場合もあります。

熨斗を使ったお供え

正式と言いますか、本格的なお供えをするのであれば、「熨斗、のし袋」を使う事となります。

熨斗は、一般的には紅白の水引きになりますが、仏事用(黄白)が用いられる場合もあります。

表に「御供」「お供え」や「御尊前」、子どもの名前はフルネームで記します。

ただし、お供えのやり方やしきたり(熨斗の種類、金額、いつ供えるか、他)については、地域によってかなり異なってくるケースが有ります。詳しいマナーについては、地域に古くから住む方や、町内会の役員の方などに訊ねましょう。

数珠繰りやイベントで盛り上がります

地蔵盆発祥の地である京都などでは、「数珠繰り(じゅずくり)」が行なわれます。

無病息災を祈願する行事で、仏僧の読経に合わせて、輪になって座った子供たちが大きな数珠を回します。

地域によっては、数珠繰りを行わないところもありますが、その他にも、子どもたちが楽しめるゲームや福引き、線香花火などのイベントが用意されています。

また、お地蔵様にお供えしているお菓子は、「お下がり」として子ども達に配られます。

お供え物の他にも、お母さんを中心とした地域の方たちの、様々な手料理が振るまわれる地蔵盆もあります。

子どもたちにとっては、お菓子があり、食べ物があり、ゲームがありと、とても楽しいひと時を過ごせるでしょう。

夏休み中でしばらく会っていなかった友達とも顔を合わせられ、大いに盛り上がるでしょう。夏の良い思い出になりますね。

このコンテンツに関連するページ

*本ページの概要・情報は変更される事があります。

By Happie (Updated )