お盆のスケジュール

お盆期間の主なスケジュールについて。準備としては、盆棚を作ったり墓掃除をします。

またお盆の初日には、墓参りをして、盆棚を飾り、迎え火を焚きます。ご霊膳は初日から最終日までお供えします。

最終日には、送り火を焚いてご先祖様を送り出しましょう。

※本ページでは、多数の地域で行われている日程についてその概要をご紹介しています。地域によっては、7月や旧暦にのっとってお盆を行なうところがあります。

事前に準備すること(8月11日~)

お盆を迎えるにあたっての代表的な準備作業としては、盆棚作り、提灯の準備、お墓の清掃などがあります。

盆棚(精霊棚)作り

盆棚の組み立て、設置を行ないます。

コンパクトな折り畳みタイプなど、設置や収納に便利な祭壇もあります。

組み立てや設置を終えたら、つぎは飾りつけを行います。

果物や料理類等の、生もののお供えものは、お盆の期間中に随時準備します。

提灯の準備

この行事の必須的なアイテムです。

初盆を迎える際には、知人や親戚が白い提灯を用意するならわしとなっています。

(最近では家族が用意をする場合もあります。)

お墓の清掃

お墓の掃除に持って行くと役立つ掃除用具としては、軍手、スポンジ、バケツ、新聞紙などがあります。

真夏の戸外は暑いので、汗拭き用のタオルはもちろんの事、熱中症対策として帽子や飲み物も用意すると良いでしょう。

しばらくお墓参りをしていなかったり、お世話をしてくれる管理人さんがいない墓地の場合は、草木が茂っている場合もあります。必要に応じて、草刈りに適した鎌や植木バサミなども持って行きましょう。

ちなみに、事前に墓掃除を行う理由(お盆期間に墓掃除をしない方が良い理由)は、この草刈りにあります。

お盆の期間中は、しきたりより「殺生禁止」とされているのです。

草や木を抜いたり刈ったりするのは、出来るだけお盆前に終わらせましょう。

迎え盆、盆の入り(8月13日)

一般的なしきたりとしては、初日より、盆棚へのお供え、お迎え団子作り、ご霊膳の用意、お墓参りなどを行います。

盆棚へのお供え

ご先祖様や精霊をもてなす盆棚にお供えをします。

草市などで揃えたお盆用品の他にも、季節の果物や野菜を用意し、水の実、精霊馬(しょうりょううま)などを作ります。

お仏壇に祀られているお位牌は、盆棚へ移します。

お線香をあげてお経を唱えます。地域・宗派によっては、お坊さんに家に来てもらってお経をあげるケースもあります。

お迎え団子のお供え

米粉を蒸してこねた素朴な団子で、甘めの風味が基本。あんこ添えや蜜をかけたバージョンもアリです。

和菓子屋さんが期間限定で販売を行っています。予約制のお店もあるので留意しましょう。

また、地域や宗派によって、お供えするお団子のタイプ、数、大きさは異なる事があります。

だんごをこねるのはそれほど難しくないので、お子さんと手作りしてみるのも良いでしょう。

ご霊膳の用意

ご霊膳とは、戻ってこられる「ご先祖様」をもてなすための料理です。

お盆は仏事なので精進料理が定番と言えます。しかしながら、自宅においては身内だけでおこなう行事ですので、形式や見栄えにこだわらなくても良いと思います。

つまり、普段の「家庭の料理」でも大丈夫です。特に、故人の生前の好物をお供えすると、きっと本人にも喜んでもらえるのではないでしょうか。

料理の献立は、一汁五菜が一般的なならわしとされますが、その時に家族が食べる料理と同じ内容でも構わないでしょう。

支度が整ったら、食事時に盆棚へお供えします。

その後下げたご霊膳は、食べられるものがあれば、「お下がり物」として大切にいただきましょう。

姿を見ることは叶いませんが、亡くなった家族が帰って来ていると思うと、心が慰められ、優しい気持ちになりますね。

お墓参り

午前中に、お墓参りをします。出来れば家族揃ってまいりましょう。

服装につき、厳格なマナーは定められていないと思います。清潔感がある恰好がふさわしいでしょう。

次のものを持って行きましょう。

- お線香

- ろうそく

- 仏花

- 菓子

- 提灯

なお、お盆の期間中は、これ以降の墓参りは必要ありません。なぜなら、ご先祖様は家に戻られているからです。

迎え火を焚く

夕方、自宅の玄関先で行ないます。

迎え火を焚く理由は、ご先祖様が迷わずに家へ帰って来れるようするため。つまり目印の意味があります。

基本的なやり方

- 土器(かわらけ)でおがらを燃やします。

- そして、この火を使って、盆提灯に明かりを灯します。

- 火の扱いには十分注意しましょう。

電気式の盆提灯もあるので、より安全に行いたい場合は利用すると良いでしょう。

筆者の実家も、物心つく頃には電気式の提灯が使われていました。ずっと昔、母が幼かった頃は、ろうそくを入れるタイプの提灯を使っていたようですが、火事が怖いからということで、やめにしたそうです。

中日(8月14~15日)

(8月14日)

朝と夕方の2回、水の実※とご霊膳をお供えします。

お膳は、家族が食事をし終わったら、一緒に下げましょう。

(8月15日)

朝と夕方の2回、水の実とご霊膳をお供えします。

※水の実(水の子)

お供え物の一種。水で洗ったお米と、賽の目状にカットした茄子、キュウリ、ニンジン等を合わせて器や蓮の葉に盛ったものです。

夏のお年玉、お盆玉?

ご存知でしょうか?近年、注目され始めてきた、お年玉の「お盆バージョン」なんです。

但し「親が同居の子供にあげる」というよりも、「祖父母や年長者が、遠く離れた孫や親族の子にあげる」といった趣旨のようです。

例えば、お盆期間に子供家族が故郷に帰省した際に、地元に住む祖父母やそれに近い立場の方が、幼い孫や甥・姪たちにお盆玉を渡す、といった感じでしょうか。

仮に、おじいちゃま・おばあちゃまがお孫さんにあげるとすると、一家が里帰りをするお盆の初日前後~中日頃になるでしょう。

とある地方には、昔から「お盆玉」的な風習があったと言われていますが、全国の大多数の地域では「新しい風習」になりますね。いかがなものでしょう?

お盆玉の専用ポチ袋が、郵便局の窓口などで販売されるなど、浸透する兆しは無きにしも非ず。さて、今後、日本のスタンダードな風習になるのでしょうか?

送り日(8月16日)

お盆の最終日には、送り団子のお供え、真菰牛馬のセット、送り火を焚く、といった事柄を行います。

送り団子のお供え

基本的には、迎え団子の時と同様の作業となります。

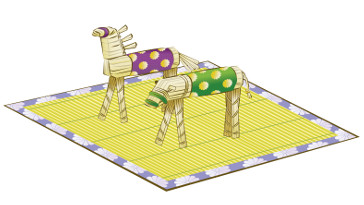

真菰牛馬(もしくは精霊馬)のセット

ご先祖様がお帰りになるため、真菰牛馬または精霊馬の頭を外へ向けます。

送り火を焚く

送り火は「魂送り(たまおくり)」とも呼ばれており、夕方にを焚きます。迎え日と同じように土器の上でおがらを燃やし火を灯します。電気式の提灯でもOKです。

お盆期間中、家に帰っていたご先祖様や精霊は、16日にあの世へ戻ります。また来年。名残惜しいですね。

送り火の名高い行事としては、京都の大文字焼きなどがあります。

精霊舟、灯籠流し

精霊舟を川に流す風習は、地域・宗派により行わない場合も多くあります。

ところによっては、精霊流しとも呼ばれます。

行う場合、一般的には盆棚で使っていた真菰(まこも)で、舟の形を作ります。その中に、お供えしていたものや精霊馬、お花をのせます。そして灯明(とうみょう)をつけて、川や海に流します。

灯籠流しは、全国各地で見られる行事です。一部の地域では、イベント化・観光化しており、盛大に行われています。

お盆の終わり(8月17日)

お盆用品やお家の後片付け、そして清掃を行ないます。

社会人の方は、夏季休暇が終わる時期かもしれませんね。まだまだ残暑厳しい日々が続きますが、夏の終わりの足音を感じつつ、元気に新たな暮らしを営んでいきましょう。

このコンテンツに関連するページ

*本ページの概要・情報は変更される事があります。

By Happie (Updated )