お盆にまつわる有名な行事

お盆には、盆踊り、送り火、灯籠流しなど、地域全体で盛り上がる大きな行事があり、老若男女が参加して行われます。

有名な行事には、阿波踊りをはじめとする「日本三大盆踊り」や京都の「五山の送り火」のほか数多くあり、夏の風物詩として親しまれています。

盆踊り

全国津々浦々、最も催されるお盆の行事と言えば、やはり盆踊りですよね。

盆踊りを練習する声や重低音の太鼓の音、お囃子が聞こえて来ると、どこかしら血が騒ぐと言いますか、子どもでなくてもワクワクした気分になる方もいるのではないでしょうか。

開催日は地域によって違います。15日の夜から夜通し踊りご先祖様を送り出すという伝統的なところもあれば、夏祭りと一緒にして盛大なイベントとなっているところもあります。

個人的に思い浮かぶのは、大阪は河内地方の河内音頭です。民謡や浪曲をはじめとする伝統音楽に影響を受けながら培われた独特の節回しと陽気なテンションは、盆踊りの枠を越えて音楽自体の魅力を感じさせてくれます。

精霊を迎え、もてなすための行事です

盆踊りには、お盆に帰って来る精霊をお迎えし、もてなし、慰め、送り出すという意味があります。

「帰ってくる」ご先祖様や精霊たちを、心から楽しませてあげたい、そのような願いが込められています。

お子さんにとっても夏の楽しい思い出になりますから、地元で開催していれば、是非参加してみて下さいね。

私の地元では、夏祭りや花火大会のプログラムの一部として、盆踊りが行われていました。

いわゆる昭和の高度成長期に開発された新興住宅地という事もあってか、伝統的な風習は無く、地域住民が一体となって取り組む雰囲気は希薄でした。

それでも子供の頃は、「祭囃子が聞こえてくる」と言いますか、祭事が近づいてくると、どんな楽しいことがあるのだろうと胸を躍らせたものです。

日本三大盆踊り

盆踊りは日本各地で行なわれる夏のポピュラーな行事です。各地域ごとに自慢の催し物があるのだと思いますが、とりわけ有名なものは、「日本三大盆踊り」と呼ばれています。

- 西馬音内(にしもない)の盆踊り

秋田県羽後町の盆踊りです。8月16日から19日迄の3日間に渡って催される大きなイベントです。編み笠や彦三頭巾で顔を隠した女性達が、赤や紺の鮮やかな衣装を身にまとい、幻想的に踊ります。

- 阿波(あわ)踊り

-

徳島県の盆踊りです。その人気は高く、他地域でも催されています。東京の高円寺阿波おどりは有名です。本場徳島では、8月12日から15日迄の3日間開催され、四国三大祭の1つに数えられています。

- 郡上(ぐじょう)踊り

-

岐阜県八幡町で行なわれる、非常に開催期間の長い盆踊りです。7月中旬から9月上旬の三十三夜に渡って繰り広げられます。最も盛り上がるのは、お盆期間である8月13日から16日迄の4日間です。踊りの種類が10種類と、多いことも特徴です。

送り火

お盆の最終日に行なわれ、ご先祖様や精霊を送り出すのが「送り火」です。

各家庭で行うほか、地域の大きなイベントとして行われているところがあり、多くの見物客で賑わいます。

美しい夜の光景を演出すると共に、夏の終わりを知らせる、どことなくもの寂しさを感じさせてくれる行事でもあります。

この行事を終えると、子供たちは夏休みの宿題の仕上げに追われます。

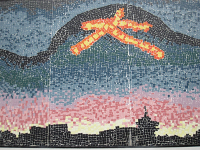

五山の送り火

最も知られているのは、京都で催される「五山の送り火」でしょう。見た経験がある方も多いのではないでしょうか。

起源や、いつから行われているか等々の由来については、諸説あるようですが、仏教の盂蘭盆会や施餓鬼会に関連した行事である事や、遅くとも江戸時代には、無病息災を願う民間の風習として定着していた事が指摘されています。

その名の通り、五つの山で盛大かつ厳かに行なわれます。

「大文字」や「大文字焼き」とも呼ばれ親しまれている京の夏の風物詩です。

- 開催日は8月16日。午後8時に点火。

-

点火時は、五山の送り火の大きな見どころです。高揚した気持ちとほっとしたした気持ちが交差する、そんなひとときです。

- 五山と文字は?

-

まずは「大」の字を思い浮かべる方が多いことでしょうが、他にも幾つかの種類があります。

点火は5分ごとに行われます。順番と時間の目安は次の通りです。

20時00分:(大)東山如意ヶ嶽

20時05分:(妙法)松ヶ崎西山・東山

20時10分:(船形)西賀茂船山

20時15分:(大)大北山(通称:左大文字)

20時20分:(鳥居形)嵯峨鳥居本曼荼羅山

- 正味8時台のみです

-

文字や形が美しく見える時間はそれほど長くはありません。その年によって多少の差はあるものの、午後8時台の時間帯(さらに狭めると8時30分前後)が見ごろです。赤々と燃えている時間が短いからこそ、この世の儚さや夏の終わりを視覚的に感じ取れるのかもしれませんね。旅行や観光で見物する場合は、早めに「スタンバイ」しておいたほうが良いでしょう。

- 縁起物

-

五山の送り火には、いくつか縁起物があります。見に行かれる方は、是非試してみましょう。

なお多くの山では事前に護摩木の受付を行っています。

(送り火を映す)

水を入れた杯に「大」の字を映して飲むと、無病息災で暮らせると言われています。(消し炭)

送り火が終わったあと、消し炭を取りに五山に登ることを「消し炭登山」と言います。 消し炭には、魔除けの効果上がり、御守りとして持っていると病魔を遠ざけてくれると伝えられています。 消し炭登山をする場合は、朝早いうちに行くようにしましょう。早々に大きいものは殆ど残っていないそうですよ。 また、半紙で消し炭を、白と赤の水引きで結び、玄関先に吊るすのも効果があるとされています。

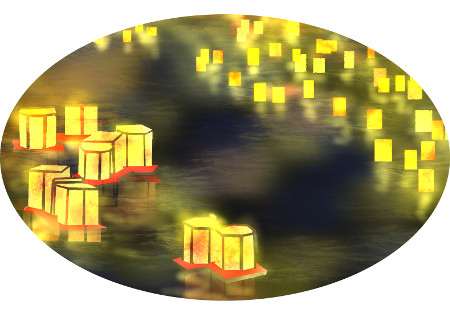

灯籠流し

灯籠に火を灯し、川に流してご先祖様や精霊を送り出します。五山の送り火と同じく送り火の一種です。

灯籠流しは、どの地域で行なわれているわけではありませんが、意外と多くの場所で開催されているので、ご関心がある方は、お住まいのエリアの観光ホームページなどをご覧になってみて下さい。

以下、幾つか有名な灯籠流しをご紹介します。

- 嵐山灯籠流し

京都最大規模の灯籠流しで、五山の送り火と共に夏の風物詩として知られています。8月16日開催。嵐山で灯籠流しと送り火(鳥居形)の両方を見られるかもしれません。

- 浅草夏の夜まつり

東京では、浅草で行なわれる灯籠流しが有名です。8月13日に行なわれ、隅田川に灯籠を流します。事前申し込み、当日申込み共に可能ですが、当日は灯籠がなくなり次第受付終了です。

- 富士河口湖灯籠流し

-

8月16日に行なわれ、河口湖に灯籠を浮かべます。富士山を望みながら、自分の手で灯籠を浮かべます。

このコンテンツに関連するページ

*本ページの概要・情報は変更される事があります。

By Happie (Updated )